为深化拔尖人才培养,促进我院学生拓宽学术视野,厚植家国情怀,11月5日-10日,我院组织师生前往北京市与部分高校开展理论研学互联共建活动,通过科研交流、主题座谈、名家讲座和走访参观等多元形式,推动学术理论与社会实践融合。本次活动由学院副院长李龙、党委副书记兼副院长朱大卫带队。学校本科生院人才培养办公室秘书袁晓莹,学院哲学系拔尖班授课教师代表,辅导员以及2023级拔尖班本科生共同参加本次研学活动。

11月6日,研学团队抵达中央民族大学哲学与宗教学学院,开启研学活动。哲学与宗教学学院院长尹志华、党委书记王海锋分别介绍了学院的成长历程、发展现状、学科特色以及人才培养模式等内容。

随后,两校师生围绕拔尖人才培养、学科建设、学生管理与思政教育、学生就业等内容进行了深入交流,并就党建工作和学科融合进行深入探讨,两院学生党支部联学共建工作也达成了一致。

座谈会后,研学团队参观了中央民族大学校史展和文物展,在珍贵史料与文物中深刻理解和学习铸牢中华民族共同体意识的重要意义。

11月7日,研学团队教师代表到中国社会科学院哲学所进行调研交流。座谈会上,周丹副所长介绍了哲学所目前的发展情况和研究重点,充分肯定吉林大学哲学系在人才培养方面取得的成绩,并就拔尖人才培养模式提出建议。随后,中国社会科学院习近平文化思想研究中心秘书长、哲学研究所习近平文化思想研究室副主任(主持工作)杨洪源教授同与会人员就理论研究方式、学科建设方法、教学实践经验等内容进行了深入的交流讨论。

当天,为拓宽学生理论研究视野,以感悟“科技报国”为主题,研学团师生走进北京理工大学,参观了校史馆和科技馆,在一张张老照片、一项项科研成就中,感悟“强国担当”的办学初心与“科技报国”的使命坚守,汲取科研创新的精神动力。

11月8日,研学团队参观中国人民抗日战争纪念馆。丰富的史料、生动的场景再现了中华民族浴血奋战的抗战历程,让同学们接受了一次深刻的精神洗礼和爱国主义教育,也让抗战精神成为青年学子的精神坐标,更加坚定为国家富强、民族复兴贡献青春力量的决心。

11月9日,研学团师生前往中国人民大学,参加由教育部和中国人民大学主办的第二届哲学领域“101计划”拔尖学生培养论坛。该论坛旨在培养具有坚定的马克思主义信仰、深厚的中华文化根基、强烈的现实关怀、问题意识与创新精神的新时代哲学拔尖人才。

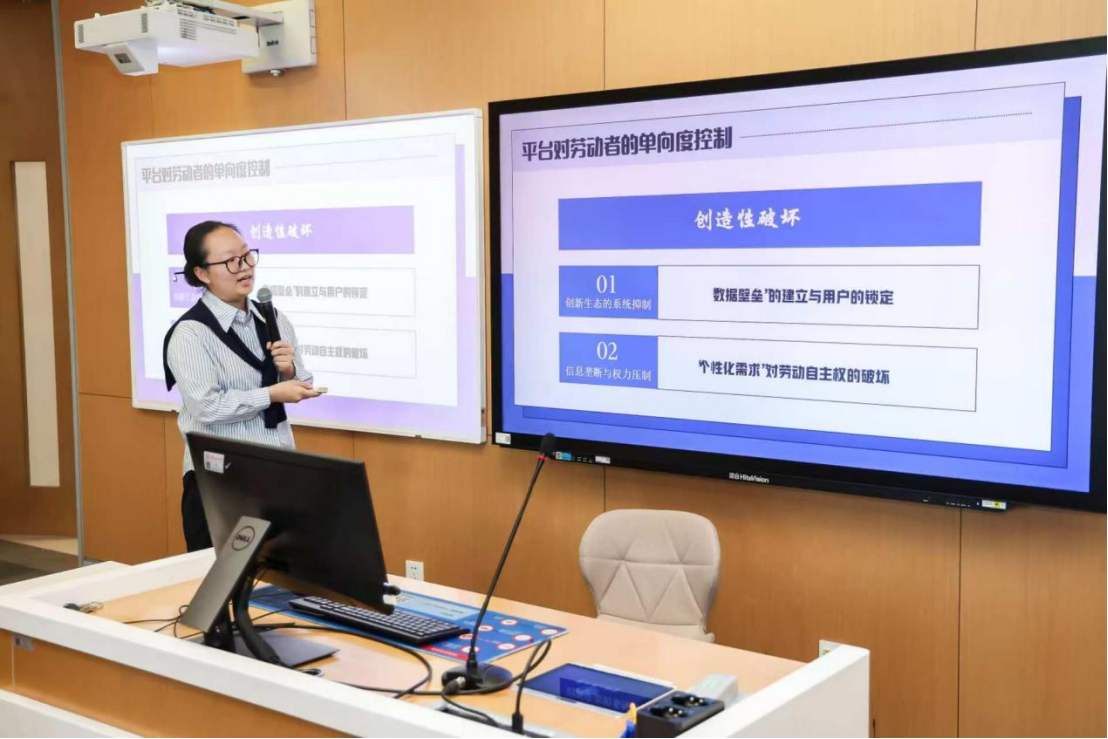

本届论坛共收到14所高校的350余篇高质量论文,我院拔尖班学生取得了优异成绩,其中一等奖1人、三等奖1人、优秀奖2人。论坛上,我院学子表现亮眼,张宇轩同学以《二唯时间中的逆向因果关系——论刘易斯反事实因果理论的局限及改良方案》为题、王紫璇同学以《平台资本主义下主体性的三重丧失——基于平台服务人员生存困境的反思》为题分别作论文汇报,逻辑清晰的论证、独到的学术视角获得现场专家与师生的认可。我院李龙、康孝军、李坤钰三位老师担任本次论坛点评嘉宾,与报告同学进行了深度对话,并围绕分析视角、理论深度、论证逻辑等方面提出了建设性意见。

11月10日上午,中国人民大学哲学院院长臧峰宇为我院师生作了一场名为“中国式现代化与建构中国自主的哲学知识体系”的专题讲座。讲座梳理了知识体系的哲学发展脉络,强调建构中国自主的哲学知识体系是中国式现代化进程中文化自信与学术自觉的核心体现,这一体系的构建绝非一蹴而就,必须厚植学术根基,在漫长的学术积淀中逐步完善中国哲学的学科体系、学术体系与话语体系。

讲座中,臧峰宇院长的阐释既有扎实的学理支撑,又有鲜明的问题导向,其深刻的思想洞察与通透的学理表达,让现场师生对中国式现代化与哲学知识体系建构的内在关联有了更为清晰的认知。

下午,中国人民大学哲学院与重庆时时彩-重庆时时彩平台

召开哲学拔尖学生培养交流座谈会。两校师生代表围绕校院发展积淀、学生培养管理、课程教学创新、培养机制优化等关键议题深入研讨,共同探索哲学基础学科拔尖人才自主培养的有效路径。

座谈会由中国人民大学哲学院副院长原理教授主持,中国人民大学哲学院党委书记石德才回顾了学校与学院的历史沿革,以及中国人民大学和吉林大学的深厚渊源。同时,介绍了人大哲学院目前发展的总体情况,并希望与我院在学科建设、人才培养等方面开展深度合作。学院党团学办公室主任卫一帆详细分享了学生管理工作中的特色做法。人大哲学院黄志军、王小伟和刘莹等代教师表聚焦人才培养与课程教学创新,结合不同研究方向分享实践心得,为拔尖学生培养提供了多元思路。

会上,我院副院长李龙详细介绍了学院的学科建设与才人培养的整体情况,并就我院拔尖人才培养模式和经验做法进行了分享,同时阐释了两校两院进一步加强合作交流的路径。我校本科生院人才培养办公室秘书袁晓莹介绍了吉林大学拔尖人才培养的总体情况,以及面临的挑战,她认为此次拔尖论坛成功举办,为吉林大学优化拔尖人才培养和构建师生互动体系提供了重要参考。我院教师代表康孝军和李坤钰也结合实际案例分享了拔尖人才培养的相关经验。

在经验交流与讨论环节,两校师生聚焦“拔尖学生培养机制完善”及相关学术问题充分交换意见。中国人民大学吴佩泽、吉林大学梅淑婷两位学生代表结合自身学习体验,从学生视角提出了对未来学习和实践的诸多期待与建议。

中国人民大学哲学院院长臧峰宇在总结发言中表示,两校历史渊源关系密切,此次座谈会搭建了高效的校际交流平台,相互分享了拔尖人才培养中积累的宝贵经验。他强调,哲学拔尖人才培养需坚守学术初心、创新育人方法,未来两校应进一步深化合作,推动资源共享、经验互通,共同为国家培育兼具扎实学术功底、批判性思维与社会责任感的新时代哲学人才。

本次座谈会的成功举办,不仅促进了彼此的深度沟通,更凝聚了拔尖学生培养的共识与合力。下一步,双方将以此次交流为契机,持续推进在课程建设、师资交流、学生联合培养等方面的合作,为两校哲学学科高质量发展注入新动能。

本次研学活动,将校际交流、学术研究、党建教育有机结合,为拔尖基地班学子搭建了“走出去”的实践平台。同学们纷纷表示此次研学不仅深化了对专业知识的理解,更坚定了理想信念、拓宽了人生格局,未来将以更昂扬的姿态投入学习研究,努力成长为兼具学术素养与家国情怀的拔尖人才。